I dati disponibili più recenti per la Grecia si riferiscono al 2018 e mostrano che, in quell’anno, poco più di 58.000 persone hanno ricevuto un ordine di rimpatrio, mentre sono state meno di 8.000 quelle effettivamente rimpatriate nel loro paese d’origine o in Turchia: approssimativamente il 14%. Ma oggi sembra in crisi anche l’accordo Turchia-UE del 2016, che in quattro anni ha consentito la deportazione in Turchia di oltre 2.000 persone arrivate dal Medioriente e dall’Africa.

di Pietro Derossi, maggio 2020, da Lesbo

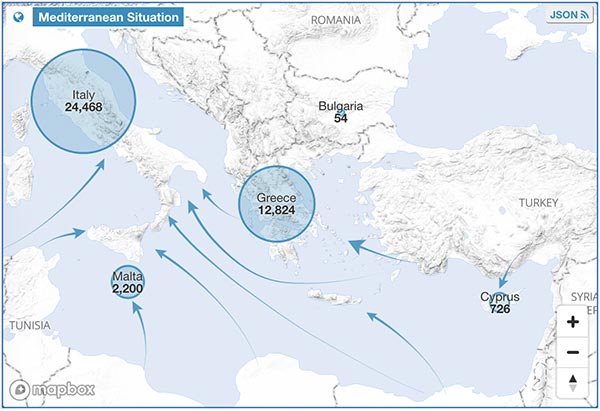

I rimpatri forzati del cittadino di paese extra-UE sono intrinsecamente complessi e costosi, se non impossibili. Ciò è reso evidente sia dai dati riferiti all’intera Unione europea sia da quelli pertinenti la Grecia. Nel 2019, secondo i dati raccolti da Eurostat, nell’Unione europea 513.470 persone hanno ricevuto l’ordine di lasciare il territorio dello Stato in cui si trovavano.

Nello stesso anno, solo circa 43.000 sono state effettivamente forzatamente rimpatriate: approssimativamente l’8%. Guardando alla Grecia, i dati disponibili più recenti si riferiscono al 2018 e mostrano che in quell’anno poco più di 58.000 persone hanno ricevuto un ordine di rimpatrio, mentre sono state meno di 8.000 le persone effettivamente rimpatriate nel loro paese d’origine o in Turchia: approssimativamente il 14%.

Bisogna sottolineare che, a livello europeo, la percentuale di rimpatri forzosi sopra riportata è raggiunta grazie al fatto che queste procedure giungono pressoché sempre a buon fine quando il cittadino straniero proviene da uno dei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia e Repubblica della Macedonia).

Quanto alla Grecia, il dato percentuale è stato di poco innalzato dall’accordo dell’UE con la Turchia. Questo accordo, descritto nelle sue linee essenziali in un precedente articolo, ha permesso la deportazione dalla Grecia alla Turchia di un totale di 2.054 persone provenienti dal Medioriente e dal continente africano dal marzo del 2016 al marzo 2020.

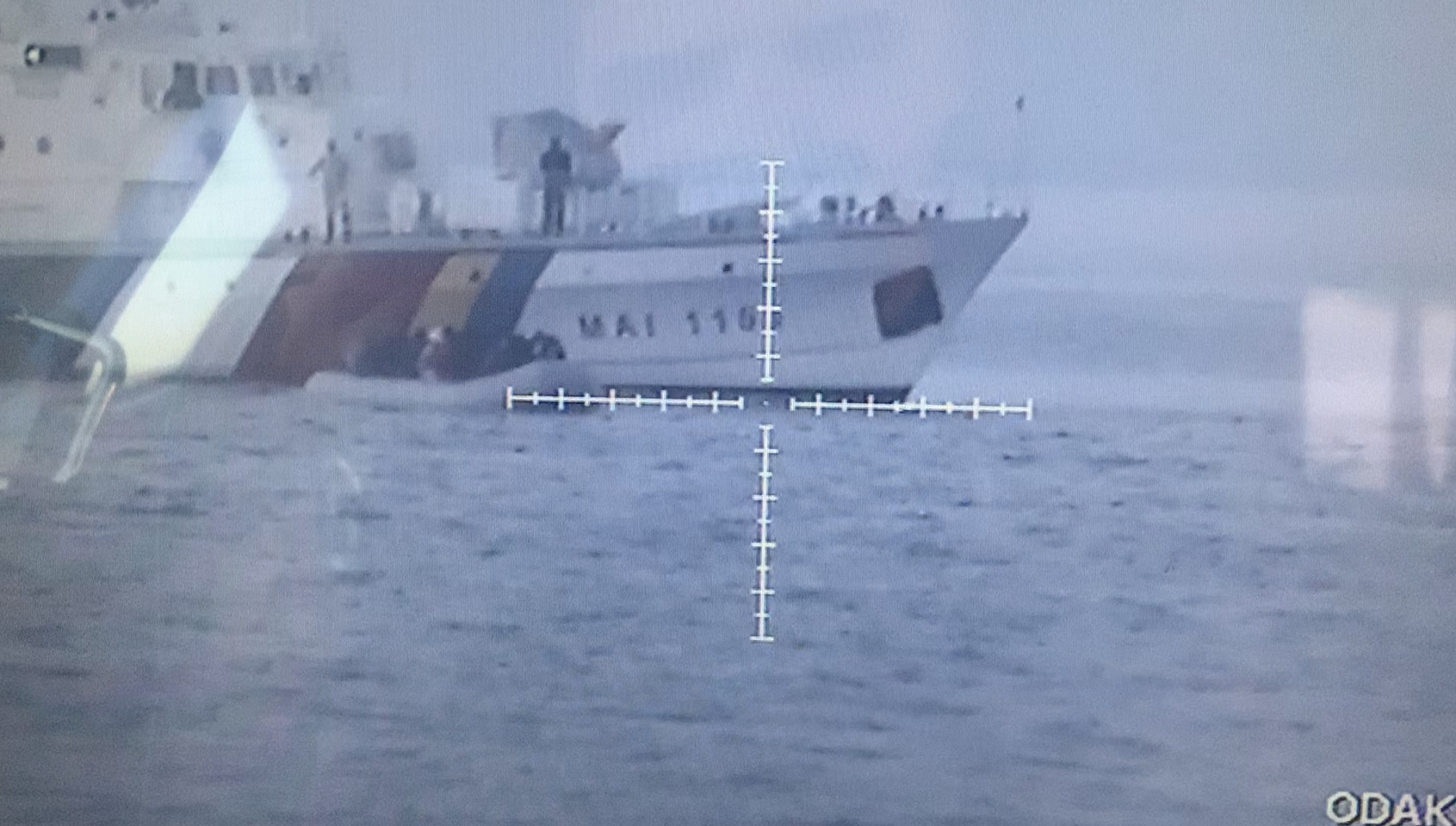

Oggi tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni pubbliche e azioni del presidente Erdogan, la Turchia pare non avere più l’intenzione né di impedire il passaggio in Europa di migranti transitanti o permanenti sul proprio suolo, né di riaccogliere i migranti “rigettati” dalla Grecia, salvo che l’Unione europea non paghi altro denaro o non presti supporto nella guerra in Siria.

Se le trattative in corso non condurranno a un rinnovato accordo, è ipotizzabile che al Governo greco non resti che l’opzione del ritorno forzato dei migranti sgraditi verso il paese di origine. Si tratta di uno scenario senza dubbio temuto da parte delle sedi politiche greche come europee, le quali sono ben consapevoli dello scarso successo dei progetti di rimpatrio, così come del rischio di un futuro incremento del flusso migratorio a fronte del cessato zelo della Turchia nel rivestire il ruolo di “acchiappa-profughi”.

Ma per quale ragione i rimpatri sono complessi al punto da giustificare le basse percentuali sopra riportate, e al punto da spiegare la pagliacciata del Governo ellenico circa l’intenzione, puntualmente smentita dai fatti, di deportare indistintamente le migliaia di persone arrivate a marzo?

La risposta è fondamentalmente la seguente. Il rimpatrio di un cittadino extra-europeo necessita della cooperazione dello Stato di provenienza in due fasi fondamentali: l’identificazione e riconoscimento della persona come proprio cittadino, l’emissione di un documento con il quale la persona possa tornare in patria.

Questa collaborazione, quando esiste, è solitamente delineata in accordi di riammissione con lo Stato extra-UE di provenienza. Poiché il rimpatrio forzoso non può che avvenire con il consenso dello Stato di provenienza, è facile intuire come questi accordi siano stipulati dai paesi d’origine quando vi è un interesse nel farlo.

I Balcani – sopra citati come paesi verso cui i rimpatri forzati riescono quasi sempre ad essere implementati – sono Stati in condizione di pace che hanno barattato la propria collaborazione nei rimpatri con la possibilità per i propri cittadini di viaggiare in UE senza necessità di un visto turistico, e con la prospettiva futura di poter entrare a far parte dell’Unione europea. Al di fuori di quest’area, è in molti casi difficile persuadere un paese extra-UE a collaborare. Gli accordi infatti sono pochi, in molti casi informali e dai risultati non pubblici.

A questa complessità, si sommano le difficoltà al rimpatrio dovute alla resistenza dell’individuo. In molti casi le persone, pur di non tornare nel paese di origine, sono disposte a rendersi irreperibili, vivere nella clandestinità, sottostare a condizioni di sfruttamento lavorativo o sessuale, o tentare di intraprendere ulteriori viaggi illegali e rischiosi per raggiungere un altro paese dell’Unione ove riproporre la propria domanda di asilo.

Tali comportamenti non sono necessariamente irrazionali se si considera che sovente, pur avendo ricevuto un rigetto della domanda di protezione, le persone provengono da paesi in situazioni di conflitto interno ove hanno subito traumi psicologici indelebili.

Peraltro, in molti casi l’aver lasciato lo Stato di origine significa essersi lasciati alle spalle un lavoro, la casa e i beni posseduti e legami familiari, non sempre ricomponibili. In caso di ritorno, la persona è pertanto ancora più vulnerabile a una situazione di generale insicurezza e povertà di quando ha deciso di partire.

A questo riguardo, è opportuno ricordare che le istituzioni europee e molti Stati Membri non ritengono la presenza di un conflitto interno sufficiente a giustificare il bisogno di protezione internazionale ove lo scontro sia ritenuto a bassa intensità nella specifica area di provenienza del richiedente asilo, o in altre aree del paese dove la persona possa ricollocarsi.

Data la problematicità dei rimpatri forzati, viene spontaneo chiedersi se questa interpretazione restrittiva della protezione internazionale possa considerarsi efficiente in termini socio-economici.

No comment yet, add your voice below!