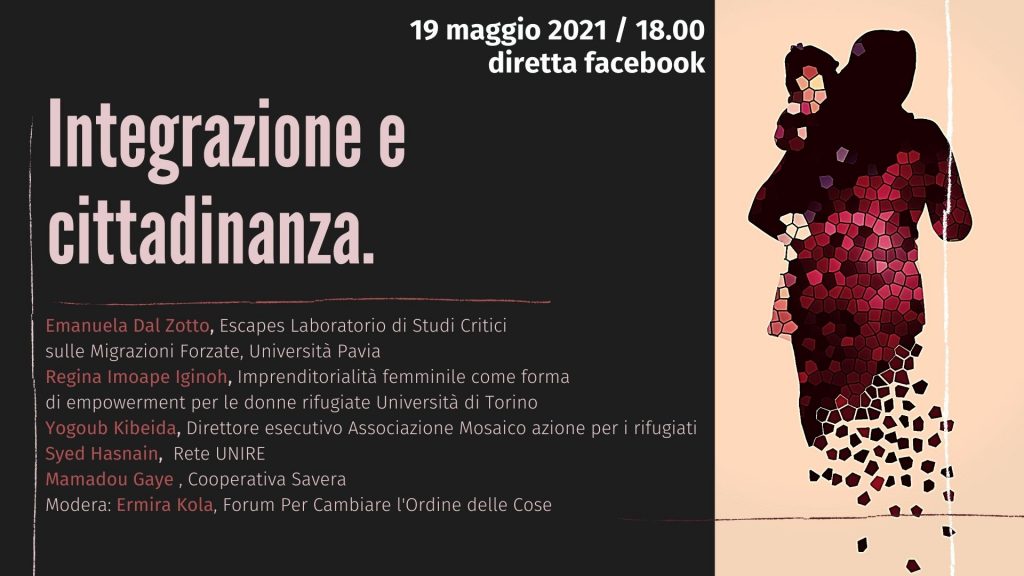

In università, nelle associazioni di rifugiati e non rifugiati, alla prese con il ricongiungimento familiare: il quinto incontro del ciclo Diritto d’asilo, un percorso di umanità ha dato voce a cinque esperienze che lavorano per costruire un “modo altro” di fare integrazione e di creare cittadinanza, uscendo dalle logiche emergenziali e cercando di costruire un’accoglienza autenticamente «ad personam». Il ciclo di incontri è stato organizzato dal Forum per cambiare l’ordine delle cose, dalla Fondazione Migrantes, dalla rete Europasilo e da Escapes-Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate.

Ma dove vanno gli studenti rifugiati quando le residenze chiudono per le vacanze?

Gli interventi sono stati apprezzati dai beneficiari, ma a volte si incontrano «problemi per i quali non riusciamo ancora a trovare soluzioni – riferisce l’operatrice -, come nelle norme e nelle procedure burocratiche che regolano le borse di studio per gli studenti in protezione internazionale». Per non parlare di ostacoli anche molto “banali” e concreti, come il fatto che nelle vacanze estive gli studenti devono lasciare le residenze: «Ma dove possono andare i rifugiati? Non hanno familiari qui. La risposta non l’abbiamo neanche noi, sulla domanda rimane il punto interrogativo».

Materiali: il progetto Mentorship |

Associazioni di stranieri, strumento per l’integrazione

In Alto Adige questo tipo associazionismo ha una storia pluridecennale, ma oggi, afferma Gaye, «non abbiamo un quadro della situazione reale. Alcune associazioni sono nate e poi morte. Perché? Perché non si vedono riconosciute dalle istituzioni locali. In provincia sono nate anche delle Consulte, ma non è facile valutare il loro impatto sulle politiche di integrazione. Noi diciamo che non devono essere vetrine per l’amministrazione (“anche noi abbiamo la Consulta”…). E che non devono essere interpellate solo nei momenti di “folklore“, solo alle feste dei popoli o solo come “merce” per fare ricerca e realizzare interviste. Le associazioni possono dare un contributo notevole all’integrazione delle persone, ma occorre supportarle con formazione, finanziamenti, attività di empowement. Quanto a loro, devono essere consapevoli di aver bisogno di questa formazione: se gestisci denaro pubblico devi essere rigoroso… Però se vogliamo che le associazioni siano partecipi ed efficienti, bisogna capire che il volontariato non basta (anche se chi conosce l’Alto Adige sa bene che tanti servizi qui da noi vanno avanti grazie al volontariato!) e che il tempo di lavoro deve essere riconosciuto».

|

Pavia: “Qui si dà rifugio ai talenti”

Emanuela Dal Zotto di Escapes-Laboratorio si studi critici sulle migrazioni forzate ha presentato l’esperienza del progetto “Diamo rifugio ai talenti” dell’Università di Pavia, nato nell’anno accademico 2015-2016 sull’onda dell'”emergenza migranti” del ’15.

Materiali: il progetto Qui si dà rifugio ai talenti |

L’UNIRE: “Noi, rifugiati, e il nostro contributo di partecipazione”

«Vorremmo contribuire a una nuova narrativa sull’integrazione – ha detto Hasnain -. Per noi rifugiati l’integrazione non è solo culturale, economica e sociale, ma anche socio-politica. Che cosa vuol dire? Che, fuggiti dalle persecuzioni nei nostri Paesi, desideriamo dare anche noi il nostro contributo attivo di partecipazione nel Paese che ci ha accolti». Sull’importanza di consultare migranti e rifugiati in merito alle politiche che li riguardano («disegnate sempre e solo da chi accoglie…»), Hasnain ha ricordato la recente buona pratica del Gruppo di esperti presso la Commissione Europea sul punto di vista dei migranti, avviato nel novembre 2020 e che vede la partecipazione della stessa UNIRE: «Siamo 24 membri con background migratorio e siamo chiamati a dare il nostro parere in tre ambiti, migrazione, asilo ed inclusione. Noi da una parte e dall’altra Commissione. Certo non è una pratica organica e integrale, ma comunque un buon punto di partenza».

Materiali: il Gruppo di esperti presso la Commissione UE sul punto di vista dei migranti |

Ricongiungimento e protezione, è ancora tempo di ostacoli

«La condizione di rifugiato è diversa da quella dell’immigrato. L’immigrato viene da un luogo, una città o un villaggio dove ci sono servizi, c’è l’anagrafe, qualcuno che rilascia certificati di matrimonio che si riesce a far tradurre e a validare in ambasciata. Il rifugiato invece con i suoi familiari viveva magari in un campo profughi. Quindi, per le pratiche di ricongiungimento, per arrivare all’ambasciata o al consolato più vicino bisogna fare magari centinaia di chilometri. Bisogna prendere un appuntamento on line, in quella città si sarà comunque stranieri e si dovranno comunque dimostrare tutti i requisiti di un “immigrato normale”. Ma anche gli stessi requisiti a volte sono impossibili. Ad esempio, conosco il caso di una persona che è arrivata con un corridoio umanitario: ha fatto richiesta di ricongiungimento per il padre malato, residente in un campo profughi. Ebbene, al padre è stato negato il visto, anche se c’era già il nullaosta, perché con lui si trovava già un altro familiare. Ma erano tutti nel campo profughi! Non possiamo applicare la stessa norma, qui andrebbe cambiata: prima di dire no bisogna considerare la situazione delle persone».

|

Leggi anche su Vie di fuga

Diritto d’asilo, un percorso di umanità, gli incontri precedenti: La pavida solidarietà dell’UE/1 e La pavida solidarietà dell’UE/2 – Salvataggi/1 e Salvataggi/2 – Esclusi/1 ed Esclusi/2 – Accoglienza

No comment yet, add your voice below!